山野草さがし散策・過去録写真館

旧吹屋小学校

旅、知らなかったことを求めて、のんびりと自然を散策。

旅をして新鮮な空気、情報を取り入れ、自分を見つめ直し、明日への希望と活力に役立てよう。

人は、常に希望を持ち 実りを求めて あせらず 目先の欲にとらわれず、与えられた自然の流れに任せられたら、どんなに素晴らしいことだろう。

快晴に恵まれた日に、銅と弁柄の里 吹屋ふるさと村を散策しました。 弁柄格子の似合うふるさと村に旺盛の頃の人々の活気溢れる声が、そこここに聞こえてくるようです。 成羽町吹屋伝統的建造物群保存地区(重要伝統的建造物群保存地区)の石碑が建てられておりました。 木造建築の匠の技と粋が込められた吹屋小学校校舎の生き生きとした雄姿に心奪われ佇みました。 2010/11/06(土) 観光用にボンネットバスが運行されていた。 2012/3月末 吹屋小学校が、生徒数の減少により閉校となりました。 木造建築の匠の技と粋が込められた吹屋小学校校舎の生き生きとした雄姿も、 少子化の流れには打つ手もなく、静かにたたずまいを後世に伝えていく役目を担ったようだね。 |

||

| 岡山県道33号新見川上線とのT字交差点を県道85号高梁坂本線へと進む。 県道85号は入口部分がちょっと狭い一車線道だ。杉林、檜林を抜けると二車線道となります。 往時を偲ぶには、もってこいの路ではないかと私は感じております。 |

||

|

||

皆さん、俳句を詠まれていた。    |

||

弁柄格子もあれば、弁柄を塗っていない格子もある。      |

||

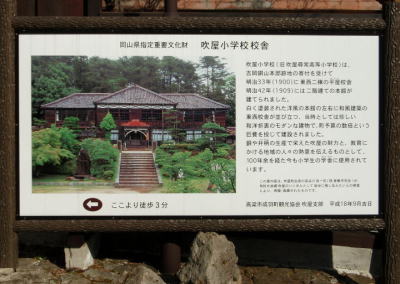

| 岡山県指定重要文化財 吹屋小学校校舎 2010年現在 築109年 現在も学校として機能している。 頂いたパンフレット(吹屋小学校の歴史・各校舎の構造形式) |

||

|

||

学び舎に子供たちの歓声が聞こえてくるようだ。  |

||

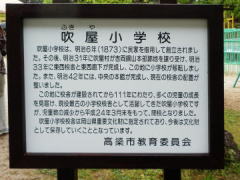

| 山陽新聞(2012/3/21(水)付)に高梁市立吹屋小学校は明治に建築されて111年の歴史に 2012年3月末日で幕をおろすと掲載されていた。 卒業生3000人の生徒を育み成長を見守ってきた校舎も過疎化で生徒数の減少により、 現役最古の木造校舎との閉校式が2012年3月20日(火)に全校生徒七人はじめ、保護者や 地域住民たち約120人が出席して行われ、校長が教育長に校旗を返納され、 これから地域のシンボルとして受け継がれると書かれていた。 |

||

公開日時 2012年5月3〜4日 2012年9月22日(土)〜23日(日) 2012年11月3日(土)〜4日(日) 10:00〜15:00 |

||

| 2012/5/4(金) 木造校舎に懐かしさもあり、吹屋小学校校舎 内部の特別公開に出掛けてみました。 |

||

| ご案内説明板より 吹屋小学校は、明治6年(1873)に民家を借用して創立されました。 その後、明治31年に吹屋村が吉岡銅山本部跡地を譲り受け、明治33年に東西校舎と東西廊下が 完成し、この地に小学校が移転しました。また、明治42年には、中央の本館が完成し、 現在の校舎の配置が整いました。 この地に校舎が建設されてから111年にわたり、多くの児童の成長を見届け、 現役最古の小学校校舎として活躍してきた吹屋小学校ですが 児童数の減少から 平成24年3月末をもって、閉校となりました。吹屋小学校校舎は岡山県重要文化財に 指定されており、今後は文化財として保存していくこととなっています。 と記されていた。 |

||

|

||

| 小雨が降っていた。 校庭横のテーブルの上には赤と黒のランドセルが置かれており、自由に背負うことができるように なっていた。見学に来られていた方たちも童心にかえり、ランドセルを背負い本館前で記念写真を写し、 若かりし頃を偲んでいました。 |

||

|

||

| 校舎前に9時45分に着くと、すでに100人近くの見学者の方々が並んでおられた。 前日の3日には1250人の方が訪れていたと新聞に書かれていた。 10時から、10数名ずつに区切られて入館できました。本館と東校舎の内部が見学できました。 |

||

|

||

| 西校舎の軒下に、大きな拡声器が取付けられていた。 昭和24年に吹屋公民館に転用するため、全体を一室に改造。 白壁の所に「吹公」のロゴマークが残っている。 |

||

|

||

| 西校舎南側の運動場の片隅に 百葉箱(ひゃくようばこ、ひゃくようそう)の中には温度計や湿度計を入れ、雨や直射日光などに 影響されないように屋根やよろい戸を設け白塗りにしている。 百葉箱の隣には、風向計、風力計があり気象観測に役立て多くの生徒が学び活用していったのだろう。 |

||

|

||

| 本館の屋根 111年の雨や風雪に耐え、多くの生徒を守り育てた学び舎の屋根を眺めていると、 甲高い子供たちの歓声が聞こえてきそうだね。 本館の正面壁に電磁ベルが取付けられ、規則正しい学び、教育生活に役立てられて来たのだろう。 |

||

|

||

| 本館の1階の窓枠やよろい張りの壁板が吹屋で採掘されていた弁柄塗りされていた。 | ||

|

||

| 受付から右手の入口を入り、三間廊下に向かう。 | ||

|

||

| 三間廊下のトラス構造 トラス(Truss)は、三角形を基本単位として、その集合体で構成する構造形式。 結構ともいう。トラス(ワーレントラス、プラットトラス、ハウトラス) |

||

|

||

| 三間廊下には、吹屋小学校のあゆみや歴史を感じさせてくれる品々が展示されていて、 昔が蘇って懐かしく佇み眺めていた。 |

||

|

||

| 吹屋小学校の航空写真も掲げられていた。 左右対称のコ字型校舎っていいねぇー。 |

||

|

||

| 三間廊下の北側の木製窓・天窓がきれいに掃除がされていた。 木製窓枠は隙間があり、「針の穴から 棒の風」と昔、言われていたように気密性には欠けるが 換気が良いので体にとっていいかもなぁー。 |

||

|

||

| 本館二階 西翼棟 児童生徒の素晴らしく上手に描かれた図画などが掲げられていた。 吾輩は、こんなに上手く描けなかったなぁー。 |

||

|

||

| 本館二階 西翼棟からの25mプール 真夏の歓声 スイマーがしぶきをあげて練習に励み、全国へ世界へと挑戦していたのだろう。 |

||

|

||

| 本館二階の講堂は折上天井になっており、匠の技がふんだんに活かされて仕上げられている。 通気性を良くし内部環境の快適さを保つためか、一段目と二段目の間に金網を張った通気口のような 欄間のようなものが嵌め込まれている。 |

||

|

||

| 講堂には、使い込まれた頑丈な二段重ねの演壇があり、その上に演台(講演台)が置かれ、 校長先生はじめ、先生方の声が講堂に響き渡り、生徒が静かに聴き学んでいた頃が懐かしい。 |

||

|

||

| 三副の掛け軸が掲げられている。 一、朝の光の僕等の心 空を仰いで 伸びゆく体共に笑顔でこの山里に 緑の色の強い松の木 吹屋の子供 二、希望果てない僕等の心仲よく励む 平和の手足共に笑顔でこの山里に 正しく強く世界に伸びる吹屋の子供 三、花の香の僕等の心 まじめに学ぶ 瞳の光共に笑顔でこの山里に 今こそ励む光光の吹屋の子供 |

||

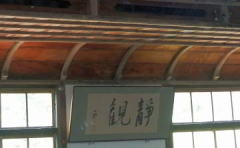

| 「静観」と書かれた額が掲げられている。 静かに観察し、物事の成り行きを見守り、奥に隠された本質的なものを見極める。 |

||

|

||

| 「学遜志」と書かれた額が掲げられている。 「学は志を遜す」(がくは こころざしを そんす) 「学は志を遜る」(がくは こころざしを へりくだる) 学問は謙虚であることが大切である。 学ぶにあたっては、様々の人の様々な考えに対し 謙虚に耳を傾ける気持ちを持つことが大切である。 素直にせよということなのかなぁー。 |

||

|

||

| 100年オルガン 閉校式の時に、吹屋小学校の元教師の長尾有子さん(82)が、100年オルガンを 慈しむように弾かれていたという。児童生徒の音感を養い、心の豊かさを育てあげてきたのだろう。 |

||

|

||

| 順路に沿って本館二階から一階に下りていく階段は少し急な階段だったが、多くの児童生徒が 上り下りして足腰を鍛えてきたのだろう。 |

||

|

||

| 給食ニュース 日本の食料自給率について考えてみよう。 食料自給率を高めていくために、全国各地でとれる米や地域の食べ物を見直してみましょう。と 書かれた新聞が貼られていた。 |

||

|

||

| 東校舎 2012年3月まで使用されていた風情と温もりをありありと感じ取ることが出来ました。 |

||

|

||

| 教 室 まだまだ、充分に活用できそうな教室や建物なのに、少子化では仕方のないことなのかも知れないが 勿体ないなぁー。 |

||

|

||

| 版画カレンダー 2012年 吹屋小学校 親子作品 吹屋小学校閉校後の特別公開の記念にと版画カレンダーを購入しました。 今年で最後の親子作品となりましたね。 私は地元ではありませんが、 何かしら版画カレンダーを眺めていると感慨深いものがあります。 |

||

|

||

| 本 館 ざぁーと20分間くらいの見学ではあったが、昔を偲ばせてもらって感謝です。 何度か訪れてみたいものです。 |

||

|

||

| 産業遺産 日本三大銅山 吉岡銅山遺跡群 高梁市成羽町坂本 泉屋(住友)が吉岡鉱山稼業を始めたのが延宝八年(1680年)と記していた。 沈殿池跡など遺構が見られます。 |

||

|

||

| 2009/5/14 梅 見ると唾液が出てきませんか?すっぱっぁーって 2009/5/14 シャガ(射干;著莪) アヤメ科アヤメ属の多年草   |

||

| ボンネットバス 2010/11/06(土) 秋晴れ 昭和42年(1967年)製 トヨタディーゼルバス 昭和レトロ雰囲気を味わえた。 5〜7日まで無料運行されている。 ボンネットバスには48年以上前に乗って以来、乗車することはなかったので情報を得て懐かしくて 乗りに出かけた。いい雰囲気を味わえた。が運転されている方は家々の軒先をかすめるように気の抜けない 運転をパワーステアリングではないハンドルを回さなければならず大変だろうと思う。 「運転手さんありがとう」 このボンネットバスは「福山自動車時計博物館」所有のものを借りてこられ運行していた。 |

||

|

||

|

||

| なつかしいおやつ「パンパン菓子」 地元産のこだわりの米でつくったんよ どえれー大きい音がしたで 旅の途中に食うてみてーぼっけーうめーでー |

||

|

||

| 2011年10月2日(日) 8:30 高梁市内の国道180(313)号を走行していたら、エンジ色とベージュ色のカラーリングのレトロバスが 走行していた。 朝、山陽新聞朝刊に福山自動車時計博物館から1967年式 トヨタDB100型 49人乗りを 購入して、1960〜70年代に高梁市内を走っていた路線バスのカラーでエンジ色とベージュ色の カラーリングに塗装したようです。 定期運行は11月からで 春季(4〜6月)と秋季(9〜11月)に 実施し、土・日曜日・祝日の午前10時50分〜午後3時40分 伝統的な町並みが残る高梁市成羽町 吹屋地区を巡回されるという。山陽新聞朝刊記事に掲載されていたバスだったのだ。 |

||

|

||

|

||

| 2018/12/16 第3日曜日 岡山県真庭市 久世エスパスランド・旧遷喬尋常小学校 校庭 毎月第三日曜日の8時〜11時に軽トラ市が開かれているそうな。 その校庭の一角に、巨大なイノシシのモニュメントが出現していた。 |

||

|

「真庭のシシ」(愛称:まにシシ) 作者 淀川テクニック 2018.11制作 このモニュメントのモチーフは「イノシシ」です。 真庭市には野生のイノシシがたくさん生息しています。 イノシシは田畑を荒らすこともあり、人にとっては迷惑 なこともありますが、その肉は「ボタン鍋」などの食用 として活用されてきました。 この「イノシシ」材料は市内から出た「ごみ」です。 人が生活すると「ごみ」が出ますが「ごみ」もリサイクル すれば「資源」になります。 真庭市は「ごみ」を減らし「資源」として再生させていく 循環型の「持続可能な社会」を目指します。と記されている |

|

| 耕運機の爪、鍋、羽釜、ハンガー、ポリエチレン製品などを材料として、見事に巨大イノシシが 制作されている。 |

||

|

||

|

||

|

||

| Home 九月のひと旅 | ||