オシドリたち

先日、鳥取県日野町根雨 根雨駅近くの日野川に、鳥取県の鳥「オシドリ」観察に

行きました。当日は雨が降り風も吹き荒れ、とても冷え込んでいましたが、

可愛いオシドリたちを目にした途端に寒さなんか忘れ「可愛い~可愛いなぁー」の連発。

おしどり夫婦の代名詞通り、寒く冷え込んだ中で仲良く、仲睦まじくドングリや

米粒を啄む姿に微笑ましく心癒されるひとときを味あわせて頂きました。

金持神社

おしどり観察小屋から約3km日野町金持にある日本で

一番縁起の良い名前の神社「金持神社(かもちじんじゃ)」に参拝する。 2010/1/25 |

| オシドリたち |

|

|

雨しょぼ降る中を、おしどり観察小屋に着くと雨が止むことを

期待して国道181号線(津山市~米子市)を車を走らせた。

国道181号津山方面から根雨橋を渡りきって

直ぐに斜めに右折し、案内板にそって駐車場に到着。

期待虚しく、雨は降り、おまけに強風、冷え込みとは。と思ったが、

オシドリの見ごろとして

一応の目安として朝(7時~8時)

曇り、雨、雪の日は特に多く、

一日中見ることができます。

期間 11月1日~3月31日

オシドリは秋から冬まで居ます。 |

と貼り紙がしてあったので良いタイミングであったのだ。 |

|

おしどり観察小屋

JR伯備線の鉄橋下に「おしどり観察小屋」がありました。

入口手前には、オシドリの餌であるドングリの入った袋が

置かれていた。

オシドリウオッチングの看板に誘われて「おしどり観察小屋」の中へと

大声を出さない事、カメラのフラッシュをたかない事などの

注意書きを横目に見ながら静かに忍び込む。 |

おしどり観察小屋内部

楕円形窓、長方形窓、丸窓など観察窓が造られ、

オシドリがズームアップで観られるようにと双眼鏡が設置されていた。 |

|

|

日野川の中州

日野川の中州にオシドリ(カモ科オシドリ属)がズラリと並んでいる。

約1000羽くらい居るようです。 |

渓流や湖、池、ダムなどで群れで

見られる。水草や植物の種子や穀物などを食べる。特にドングリを好んで食べる特徴がある。 |

|

|

|

|

繁殖期は5~6月頃で、水辺近くの森林で繁殖する。

夜には特に樫の木の茂みを好み寝ているようです。

雌は4~7月に白色の楕円形の卵を数個産卵し1ヶ月ほど卵を抱く。

1ヶ月半ほどで独り立ちするようです。 |

|

|

|

オシドリのつがいとカモのつがい |

|

|

|

水草を啄んでいるのか?

水中の米粒を啄んでいるのか?

左側が雄 右側が雌 |

オシドリは仲のよい夫婦の

象徴とされ「おしどり夫婦」と

いう言葉もある |

|

|

|

|

| 金持神社(かもちじんじゃ、かねもちじんじゃ) |

|

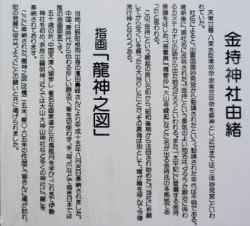

金持神社の由緒

天常立尊、八束水臣津奴命、淤美豆奴命を祭神とし、

近世までは「三体妙見宮」といわれていた。

社伝によると、出雲国菌妙見宮から勧請されたという。

勧請された年代は不明である。維新後に、現社名に改称された。

「金持」という景気のよい地名は、タタラか鍛冶に

係わるカヌチ・カナジの語から出た地名だろうといわれる。

また、「太平記」に登場する金持景藤をはじめ、「吾妻鏡」「愚管抄」

「大山寺縁起」などに名が出る金持氏の本拠地であったと思われる。

この「金持」という縁起の良い名前から、昭和後期から注目され始めた。

「当社に祈願してから宝くじを買ったら大当たりした」とか、

その真偽はは別として、噂が噂を呼んで今様流行神となりつつある。 |

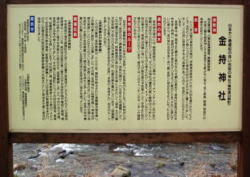

金持神社の駐車場

鳥取県日野郡日野町金持

国道181号沿いに金持神社の

駐車場と売店がある。 |

金持神社の由来などが書かれた

御案内板が駐車場奥の板井原川近くに建てられていた。 |

|

|

|

|

指画「龍神之図」

当地、日野町根雨出身の濱田珠鳳(壽峰)さんにより平成十五年八月吉日奉納されました。

中国、唐時代から伝わる珍しい画法で、筆を一切使わず、手、指、爪などで描き

日本では唯一の指画画家です。

五十歳の折、中国天津へ留学し著名な画家達から花鳥風月を学び、これまで伊勢神社を初め、

奈良・三輪明神、近くでは大山・大神山神社など多くの神社に「龍」を奉納されております。

ここに奉納された「龍神之図」は横二.五米、縦〇.六五米の作品で

「皆さんに福が訪れ、町の発展に役立つように」との願いと共に掲げられました。 と記されている。 |

|

|

|

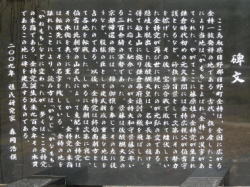

碑 文

ここ鳥取県日野郡日野町金持は、全国に広がる金持一族の発祥の地である。

古代、鉄を産したことにより当地は「かもち」とよばれ「金持」の漢字があてられた。

やがてここに藤原姓の金持党が生まれ鎌倉時代初めの元久年間には金持広親公が

伯耆守護となるなど砂鉄を背景として次第にその勢力を拡げた。

その後、宝治合戦で敗れて雌伏(しふく)していた金持党が再び世に現れたのが元弘の編である。

隠岐を脱出した後醍醐天皇は、名和長年の援けを得て船上山に拠り鎌倉幕府追討の檄を飛ばした。

これに応えて馳参じたのが金持大和守景藤公率いる三百余騎の軍勢であった。

景藤は後醍醐天皇の京都帰還の際には、錦の御旗を奉じてその左に従うなど、

股肱の臣(ここうのしん)として建武新政の重要な地位を

占めたのである。以後、金持党は終始南朝方として各地を転戦した。しかるに南朝は次第に衰亡、

伯耆は北朝方の山名氏によって支配され金持党はその本拠を失うに至った。

しかし、金持党の末裔は転戦先にてその名字を残している。金持の地を離れたことにより、

読み方は「かなじ」「かもち」「かねもち」などに変わったが、多くはここ金持党の末裔である。

金持党誕生以来九百余年その本貫であるこの地に碑を建立するものである。

二〇〇九年 姓氏研究家 森 岡 浩 撰 と記されている。 |

|

|

|

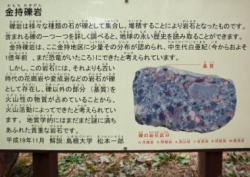

金持礫岩の御案内板と金持礫岩

礫岩は様々な種類の石が礫として集合し、堆積することにより岩石となったものです。

含まれる礫の一つ一つを詳しく調べると地球の永い歴史を読み取ることができます。

金持礫岩は、ここ金持地区に少量その分布が認められ、

中世代白亜紀(今からおよそ1億年前、まだ恐竜がいたころ)にできたと考えられています。

しかし、この岩石には、それよりも古い時代の花崗岩や変成岩などの岩石が礫として存在し、

礫以外の部分(基質)を火山性の物質が占めていることから、火山活動によってできたと

考えられています。 地質学的には、まだまだ謎に満ちあふれた貴重な岩石です。

平成19年11月 解説 島根大学 松本一郎 と記されていた。

地球の営みが分かる貴重な資料なのだなぁー。

研究者は大したお方です。 |

|

|

|

|

金持神社参道入口ご案内柱

国道181号から金持神社参道 板井原川に架かる神明橋を渡り終えた

左手に立っている。

金持神社は、天之常立尊・八束水臣津努命・淤美豆奴命を祭る。

創立年代は不詳であるが、棟札に寛文九年以後のものがある。

元弘の頃、後醍醐天皇の船上山遷幸(せんこう)の折り、金持景藤が

名和長年らと義兵を挙げ、聖運の隆昌を当社に

祈願し神前の戸張を御旗としたとも伝えられる。と記されている。 |

御手水舎と金持神社鳥居

御手水舎前で軽くお辞儀し、

右手に杓を持ち水を一杯汲み、

まず左手を洗い清め、

次に杓を左手に持ち替えて右手を洗い清めました。

鳥居の手前で深くお辞儀し、鳥居をくぐりました。 |

石段を十数段上ると左右に苔むした立派な狛犬が鎮座していた。 |

|

|

|

境内の銘木

金持神社境内には、鳥取県銘木100選中、サワラ、チャンチンの二本があり

樹齢六百年位と云われています。サワラは神社の遷宮の際に屋根のコワ材として

利用するために植えられたものと考えられています。チャンチンはセンダン科の薬木で

果実は目薬に用い、先人が鉄生産の予防薬として、中国より取り寄せたものと考えられています。

県内では、このチャンチンの木、一本しか確認されていません。

と金持神社の入口の御案内板に記されていた。 |

とっとりの名木100選の樹

金持神社のチャンチン

センダン科チャンチン属

落葉高木

石段を十数段上った右手の狛犬のそばに聳え立っている。

樹皮や枝を見た目がセンダンによく似ていた。 |

とっとりの名木100選の樹

金持神社のサワラ

ヒノキ科ヒノキ属 針葉樹

石段を上りきる手前左手に

聳え立っている。

桧ほど枝が茂ってないようだ。 |

この石段は72段あったようです。 |

|

|

|

| 石段を上りきると左右に苔むした、ちょっと優しげな狛犬が鎮座していた |

|

|

|

|

|

金持神社の本殿

金持神社の御祭神は天之常立尊(あめのとこたちのみこと)

八束水臣津努命(やつかみずおみずぬのみこと)

淤美豆奴命(おみずぬのみこと)

天之常立尊を御祭神とする神社は全国でも数少なく国土経営、開運、

国造りの神様をお祀りしているとの事。

由 来

八十〇年、出雲の神官の次男が、伊勢神宮参拝のため

この地を通りかかったところ、お守りとして身につけていた神前の目付の

玉石が急に重くなりました。

そして、この地に宮造りするよう神夢があったので、宮造りをしたと

伝えられています。

金持郷は、昔、黄金より勝ると言われた「玉鋼」の産地で原料の砂鉄が

採れる谷を多く所有し、金具の文字で表わされているように鉄の事を

「かね」と読んでいた事から金の採れる谷を多く持つ郷「金持」と

呼ばれるようになったと伝えられている。 |

|

2012/12/2

金運上昇に、年末ジャンボ宝くじ当選に願いを込めてか

その他の祈願ごとを込めてか多くの参拝者が来られてました。

四国からも大型バスで来られていた。

国道181号線沿いの金持神社前の売店にキハダの草木染をされた

「黄色いハンカチ」が販売されていた。

金運、財運が上がるといいね)^o^( |

| 元弘の忠臣 金持景藤の墓にも行ってみました。 |

|