山野草さがし散策・過去録写真館

矢喰神社 雪舟生誕の地 備中国分寺跡

![]()

ふっと目にとめたものに惹かれて立ち寄りました。

2010/5/24

|

吉備大臣宮・吉備真備公園 天石門別神社 佛通寺 貴布弥神社 菩提寺 |

||

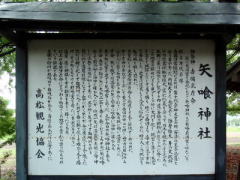

| 矢喰神社 杉などの大樹の社叢。この日は、雨があがったばかりでした。 所在地は岡山市北区高塚 高速岡山道岡山総社IC東側に位置している。 御祭神 吉備武彦命 |

|

|

| 後に天満宮を合祀したので矢喰神社、又は矢喰天満宮と呼んでいる。 創立年代不詳 吉備津宮縁起によれば、第十代崇神天皇の時、百済の王子温羅と云う者があった。 両眼大きく、毛髪赤く、頬骨強大、身の丈抜群、その性勇悍(ゆうかん)腕力絶大、常に仁義を守らず、 日本を覗わんとする志があった。 本朝に来り諸州を厂覧する内、遂に吉備の国新山(にいやま)後方の山)に登った。 この地方の勝れたるを見てこの所に大門を起し、城壁を築き矢倉を立てて城郭をなして居を構え、 時には西国より帝京に送る貢物を奪取した。近里に往来して人民を悩乱せしめた。 時の人この城郭を鬼の城と稱し恐れた。天皇勅して大吉備津彦命を派遣して之を征伐せしめられた。 即ち彦命は兵数千を率いて東の方吉備の中山に陣し、西の方は日畑西山(倉敷市)楯築山)に出で 石楯を築き甲兵を引きい鬼の城に向かい温羅と戦った。 彦命、矢を放てば温羅の矢と空中に噛合い海中に飛び入る。其の所に宮を立てて矢喰宮と云った。 之が今日の矢喰神社である。彦命 再び千天鉤の矢に大矢二筋を番え(つがえ)発したところ その一矢は喰い合って前の如く海中に飛び入ったが、他の一矢は温羅の左眼に命中した流血で流水の如くであった。其の所を名ずけて血吸川と云う。是に於て温羅は雉となって山中にかくれたが、命は鷹と化して之を追うた。次には鯉と化して血吸川に入ったので命は鵜と化して噛んで之を揚げ、その所を名ずけて鯉喰宮と云った。(東南二キロにあり)温羅、遂にすいきを垂れ鋒刀を棄てて降ったとある。 以上は吉備津彦命にまつわる物語で この地方に昔から語り伝えられている伝説である。 左側の砂川が血吸川で血吸石がある。当時このあたりは海であった。 高松観光協会と記している。 |

||

| 鐘楼・釣鐘 天下泰平 五穀豊穣 人々の幸せ、世の中が平和で争いのないことを願い、五穀 (米 麦 粟 黍 豆)穀類が実り 豊かになることを願って打ち鳴らされているのであろう。 |

||

|

|

|

| 神社門 いつ頃建て替えられたのか、まだ新しいようです。 |

本殿 御祭神 吉備武彦命 |

|

|

|

|

| 郷土記念物「矢喰の岩」 これらの岩は、吉備津彦命(きびつひこのみこと)と鬼神温羅(うら)にまつわる伝説の中で、 「吉備の中山に陣取る吉備津彦が射た矢と鬼の城に居た温羅が投げた岩とが空中でかみ合い 落下した」といういわれをもっている。この矢喰天神社は、吉備路のほぼ中央部血吸川に沿った 水田地帯の中に位置し、境内にある大小五個の花崗岩から成る。 これらの岩は、古くからの伝説とあいまって親しまれている。 岡山県 と記されている。 |

||

| 「矢喰の岩」郷土記念物に指定された年月日 昭和五十五年三月二十八日 神社の鳥居右側に大小五つの岩がある。雨にぬれた苔むした岩 昔、この辺りが海だったとは想像がふくらむなぁー。岩が割れ離れたのかな? |

||

|

|

|

|

|

|

|

||

| この公園の緑化は緑の羽根募金の還元事業として整備されたものです。平成七年三月 岡山県緑化推進委員会と書かれていた。 境内の周りが整備されていて、のんびり散策にもってこいです。 |

矢喰神社の周りに広がる田園 田起こしされ水を入れ、まもなく稲の苗が植付けられのでしょう。 |

|

|

|

|

| 雪舟生誕の地 | 綺麗に剪定された木立に囲まれた一角が車を走らせていたら 目に飛び込んできた。と云っても数回は通り過ぎていた。 今日、初めて立ち寄った。 霧雨が降っていた。 金木犀が雨の水たまりの中に立っていた。 |

|

|

|

|

| 書聖雪舟誕生碑 雪舟没後五百年顕彰事業 総社ライオンズクラブと書かれた 立て看板が駐車場入口に立ててあった。 雪舟 雪舟は宝福寺(総社市)の小僧となり、修業もせずに絵ばかりを 描いていたそうだ、見かねた和尚は懲らしめに寺の柱に縛り付た。 雪舟は悲しくなって涙をぽろぽろ流した。 その涙を動く足(足は縛られていなかったの?)で鼠の絵を描いた。 すると、この鼠が突然雪舟を縛っている縄を噛み切ったそうだ。 これを見た和尚はビックリし、和尚は雪舟に絵を描く事を許したと 云う。その後の雪舟は京都の相国寺で水墨画の周文の薫陶を受けた。 その後中国に渡って修業をした雪舟は、天童山徳禅寺で「四明天童寺第一座」の称号をうける。 |

雪舟誕生の地周辺は田園風景が広がっている。 | |

|

|

|

| 備中国分寺 五重塔 所在地は総社市上林1046 |

備中国分寺跡は、聖武天皇が天平13年(741)に仏教の力を借り、 災や その一つ備中国分寺の建物は南北朝時代に焼失したと伝えられ、 現在の建物は江戸時代中期以降に再建され、境内にそびえる五重塔は、県内唯一のもので吉備路の代表的な景観となっている。 |

|

| 備中国分寺五重塔は、弘化元年(1844年)頃に完成し、34.32mの高さがある。 屋根の上層と下層がほぼ同じ大きさの細長い造りで相輪も短く、江戸時代後期の様式を 濃く残す代表的な塔で県内唯一の五重塔です。 |

||

|

|

|