山野草さがし散策・過去録写真館

領家八幡神社

神社やお寺には古木の森があり、お参りする人の心を

和ませていただき励ましてくれます。

|

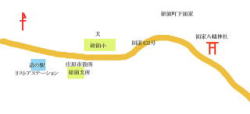

吉備大臣宮・吉備真備公園 天石門別神社 佛通寺 貴布弥神社 菩提寺 諏訪宮・那須与一墓 中国観音霊場 第八番札所 明王院 布施神社 |

||

|

|

||

|

|

|

|

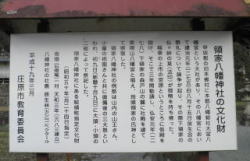

広島県文化財指定 領家八幡神社の社叢 領家八幡神社の社叢が、広島県文化財保護条例(昭和五十一年広島県条例第三号)第三十六条第一項の規定により平成元年十一月二十日付けで 広島県天然記念物に指定された。 神社背後の南西向き急斜面に広がる、シラカシ自然林の社叢。 林内は、カヤやオオモミジ、アベマキ、シデ類も出現するが、 特にシラカシが優占している。なかでも胸高幹囲二メートルを超える シラカシの大木が三十本あり、最大級の三本は、 三〜四メートルにも達する。シラカシの幼樹も多く安定した群落を 形成しており、学術上貴重な存在である。 平成十九年三月 庄原市教育委員会 と記されている。 社叢(しゃそう)とは神社の森、鎮守の森 |

|

|

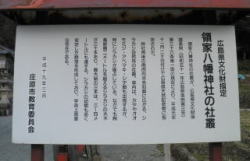

領家八幡神社の文化財 甲奴郡の旧本郷村に本郡八幡総社大宮八幡宮という大社があり、 その八幡宮において建治元年(一二七五)旧八月十五日放生会の 祭礼について論争が起り、その際下領家の仏ヶ峠の某(法印)が御幣を 持ち帰った。稲草の上市の宮原というところに仮殿を設け、 そこで三年間勧請し、弘安元年(一二七八)下領家の森戸山の麓に 社殿を建て東照山八幡宮と唱え、地頭領家の氏神として崇敬した。 領家八幡神社の例祭は山内の山王さん、小童の祇園さんと共に奥備後の 三大祭といわれ、初九日(新暦十月九日)に大頭・小頭の二組によって 祭祀した。 領家八幡神社にある総領町指定文化財(昭和五十年一月二十四日指定) 夜燈(石燈籠)一対 天和三年(一六八三建立) 八幡神社の社叢 原生林(カシ) 一、二ヘクタール 平成十九年三月 庄原市教育委員会と記されたご案内板が建ててある。 勧請(かんじょう)とは神仏の来臨や神託を祈り願う。 |

|

| 領家八幡神社の両部鳥居に、 ごほう締め注連縄が掛けられている。 |

笠木の上に屋根があり本体の鳥居の柱を稚児柱が支えている。 鳥居の中央に八幡宮と書かれた神額が掲げられている。 |

|

|

|

|

|

両部鳥居 屋根、笠木、島木、台輪、主柱、額束、貫、稚児柱、台石・亀腹からの 構造しくみになっている。 木製の鳥居を保護し永年もたせるために笠木や稚児柱に屋根が 被せられている。 |

|

| 邪念を捨て無の境地で拝殿に向かう。 | 鳥居をくぐり参道両脇に石燈籠が建立され、仁王門へ拝殿へ 本殿(神殿)へと案内してくれる。 |

|

|

|

|

| 守護獣像(想像上の獅子) 左、口を固く閉じた吽像(吽形)、 右、口を開けた阿像(阿形)の狛犬(獅子) |

仁王門の上からお猿さんが、 悪が入らないように監視しているのかなぁー。 |

|

|

|

|

| 喝っ!! 歯を食いしばって頑張りなはれぇー 気合の入った狛犬さんだねぇー。 |

|

|

|

|

|

|

杉の木を両側に携えた20段ほどの石段を上がると拝殿へと進む。 拝殿にも牛蒡締め注連縄が掲げられている。 注連縄は神聖なる境界のため、魔除けの為のものだろうか。 正月を迎える前に飾る注連縄には、新しい藁で不浄を払い、 ウラジロで長寿を願い、橙で家系繁栄を願い飾る。 |

|

| 本殿(神殿) 大きな絵馬が掲げられている。 勝算ありきを願って掲げたのであろうか。 |

拝殿と本殿をつなぐ幣殿 | |

|

|

|

| 仁王門 | ||

|

|

|

| 雪残る2008/2/16に写した写真です。 領家八幡神社の西側には広島県内で一番早くセツブンソウ(節分草)が 咲くと言われている。 |

||

|

|

|